一、概述

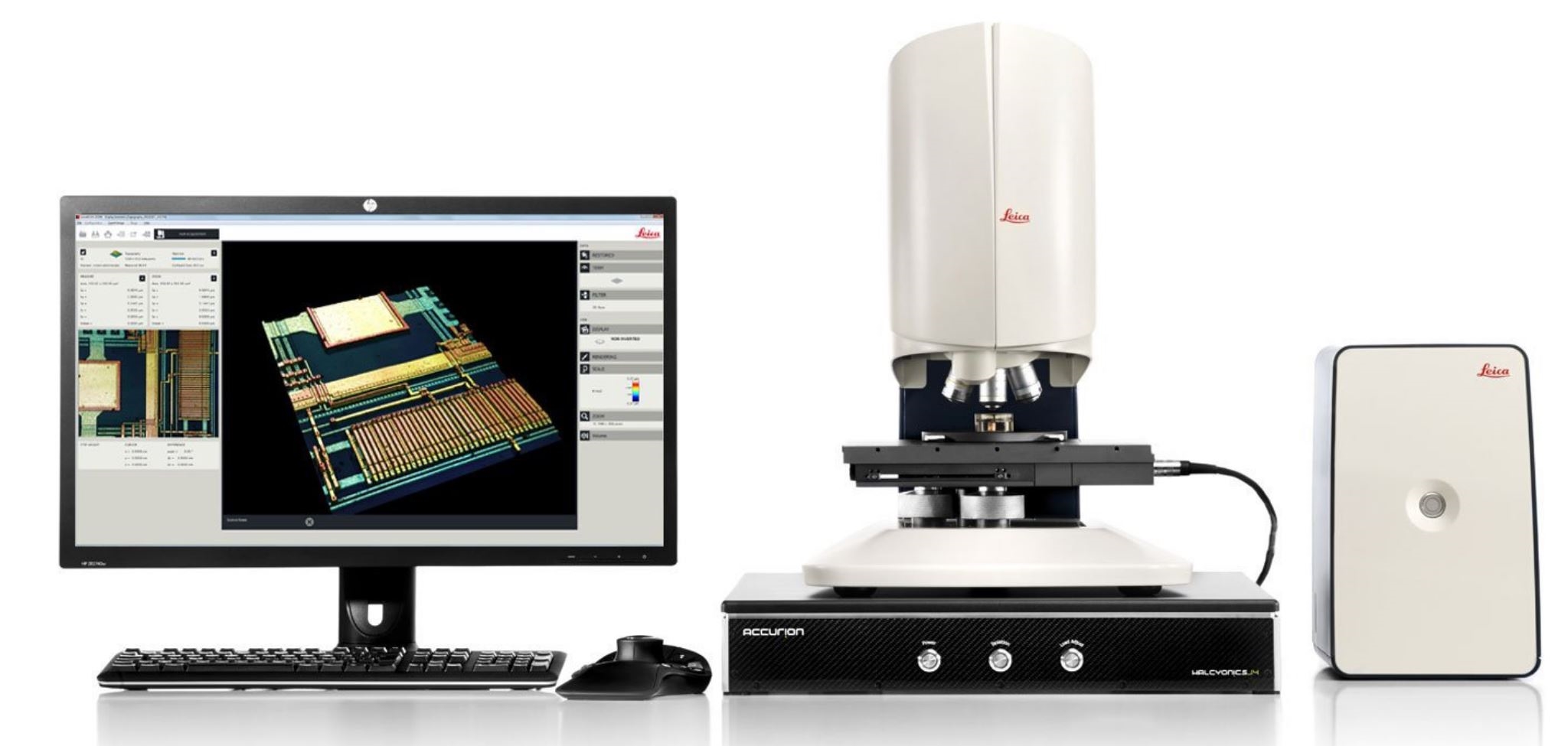

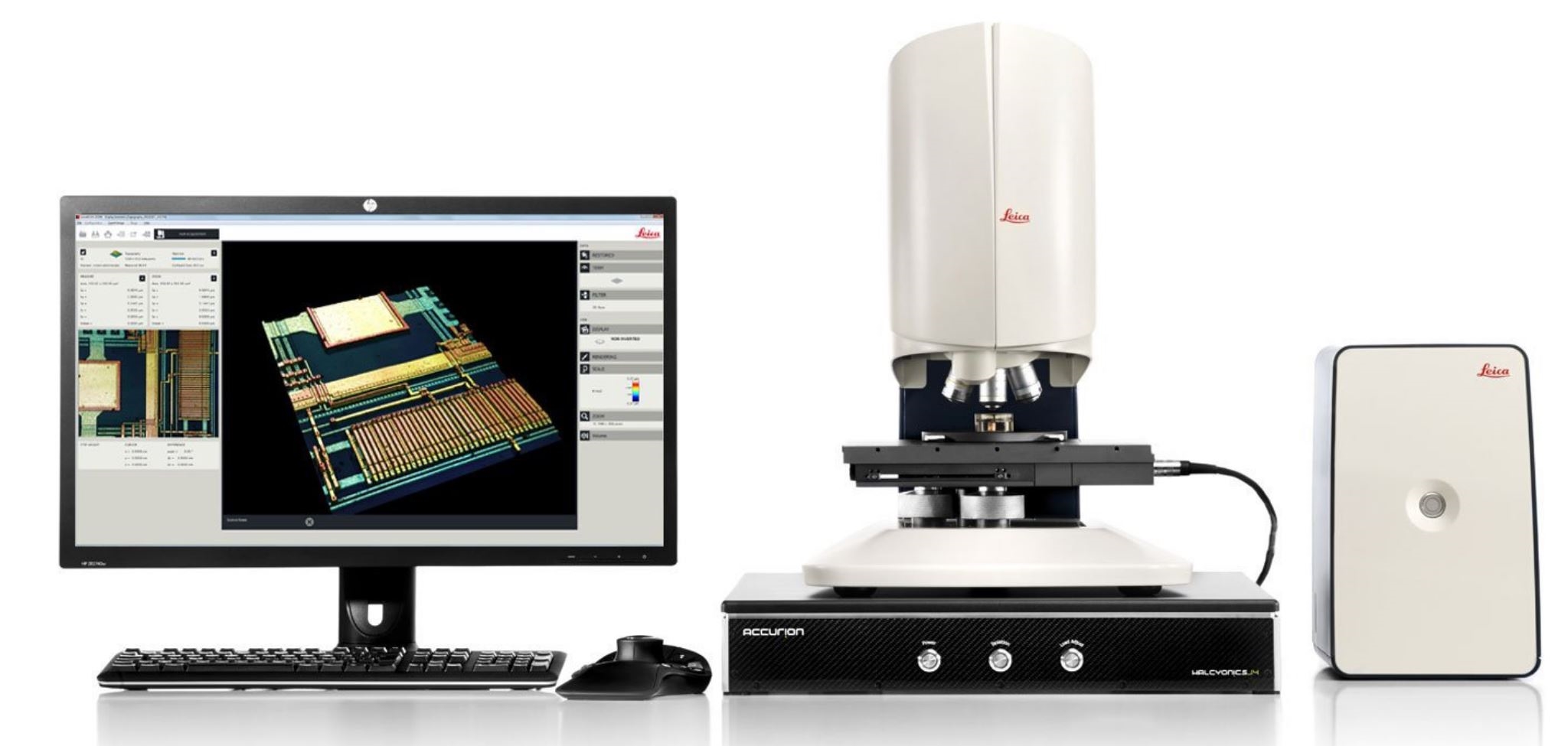

共聚焦顯微鏡(CLSM)是一種利用空間針孔過濾掉焦平面以外的雜散光,從而大幅提高圖像分辨率和對比度的先進光學成像技術。它被譽為現代生物醫學和材料科學研究中最重要的工具之一。

二、光路協同

1. 光源系統:單色光的精準調控

高穩定性激光器產生單色性光束(波長半寬<2nm),聲光可調濾波器(AOTF)以微秒級速度精確調節各激光束強度。當多譜線激光(如488nm藍光、561nm黃光、647nm紅光)經AOTF合成激發譜,可實現十色熒光同步檢測。

2. 掃描核心

XY掃描振鏡以電磁驅動方式偏轉光束。采用共振振鏡與標準振鏡組合,既實現30fps的高速成像,又保證5120×5120像素大視野的高精度。光束經物鏡聚焦后,在樣本表面形成直徑0.2μm的光點(100×油鏡),如同探針般逐點“觸摸”微觀結構。

3. 熒光捕獲

發射熒光穿過探測針孔(直徑可調至50μm),針孔尺寸需匹配光學系統的艾里斑。直徑1 Airy單位的針孔可阻擋83%的離焦光線,使信噪比提升8倍。高靈敏度探測器陣列將微弱光子轉化為電信號,量子效率突破75%,較傳統PMT提升近倍。

4. 三維重構

壓電陶瓷載物臺以10nm步進精度沿Z軸移動,每步進一次采集一層光學切片。500層切片數據經反卷積算法處理,可重構出細胞三維模型。結合熒光壽命檢測,更能解析分子微環境變化——如通過NADH壽命變化判斷細胞代謝狀態。

三、性能飛躍

??1.分辨率提升??

共聚焦系統軸向分辨率達400nm(傳統顯微鏡600nm),相當于在頭發絲橫截面上區分出200個清晰層面。當物鏡數值孔徑(NA)從0.7增至1.4,分辨率隨NA值平方提升,使0.2μm的核孔復合體細節清晰可辨。

??2.深度穿透突破??

在腦科學研究中,雙光子共聚焦的近紅外激光(波長1300nm)穿透深度突破1mm,成功解析小鼠海馬體神經突觸連接。配合折射率匹配溶液,可對胚胎發育進行長達72小時的活體觀測。

3.??動態過程捕捉??

共振掃描技術實現每秒30幀的512×512像素采集速率,足夠捕捉心肌細胞鈣火花(持續100ms)的完整傳播過程。時間分辨率達毫秒級,使科學家觀測到HIV病毒出芽的實時動態。

四、多維應用

1.生命科學新視野

在神經科學領域,Thy1-YFP轉基因小鼠的神經元在共聚焦下顯現出樹突棘的精細結構。研究者通過連續24小時成像,發現學習過程中突觸后密度蛋白PSD-95在特定棘突上的累積規律。免疫學研究則通過FRET技術(熒光共振能量轉移),在50nm尺度解析T細胞受體與抗原的相互作用動力學。

2.病理診斷變革

病理科醫生利用共聚焦系統開展??無切片快速診斷??:對乳腺穿刺樣本直接進行三維熒光成像,2小時內完成HER2蛋白表達量化分析,較傳統流程縮短5天。在眼科,角膜各層細胞密度自動計數精度達97%,為屈光手術提供關鍵參數。

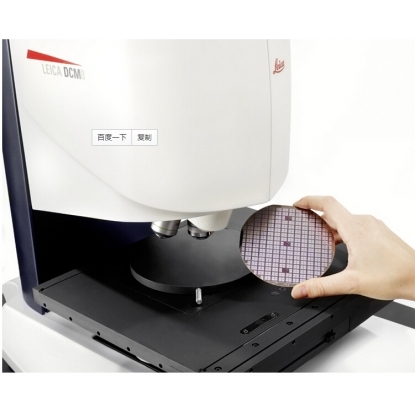

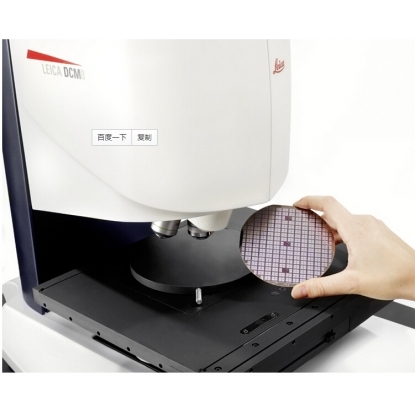

3.材料科學突破

納米涂層厚度檢測是共聚焦的優勢。對太陽能電池板的功能層進行三維重構,可量化納米空隙分布(精度±5nm)。在高溫合金研究中,反射模式成像揭示出晶界碳化物的三維網絡——這是材料斷裂的起始點。

五、共聚焦顯微鏡實用指南

??1.探針選擇策略??

活細胞成像優選光穩定性探針:如橙色熒光蛋白mOrange2的光漂白半衰期達60秒(較GFP提升3倍)。四色標記方案推薦:DAPI(核)、MitoTracker Deep Red(線粒體)、Phalloidin-Alexa 488(微絲)、LysoTracker Yellow(溶酶體)。

??2.折射率匹配藝術??

在厚組織成像中,甘油封片(n=1.47)會導致球差。現代校正方案采用硅油物鏡(n=1.52),配合二甲基亞砜(DMSO)處理樣本,使水浸物鏡的工作距離延伸至2mm,滿足全腦成像需求。

??3.光子管理守則??

為降低光毒性,激光功率需控制在探針飽和強度的5%以下。采用門控探測技術,僅在熒光壽命檢測期開啟激光,使活細胞存活時間從10分鐘延長至24小時。

六、共聚焦顯微鏡基本操作流程(簡版)

??1.準備工作:??

??1.1樣品制備:??

通常是熒光標記的細胞、組織切片或透明整體標本。

使用載玻片和蓋玻片封片。蓋玻片必須干凈且厚度匹配物鏡。

使用合適的抗淬滅劑封片液以減少熒光漂白。

確保樣品固定牢固,無明顯震動來源。

1.2??系統啟動:??

打開儀器主電源。

打開激光器電源。

打開軟件控制系統。

??2.放置樣品:??

將樣品(玻片或培養皿)小心平穩地放在載物臺上。

根據需要選擇合適放大倍數和NA值的物鏡。

使用明場或低倍物鏡粗略找到樣品目標區域。

3??.軟件設置 - 通道配置:??

在軟件中選擇使用的激光波長線。

選擇發射波段范圍。

設置PMT增益。

設置針孔大小。

設定激光功率。

??4.光路調整與聚焦:??

切換到掃描模式(通常軟件界面會實時預覽)。

仔細調節聚焦旋鈕(粗調+細調)或Z軸驅動,直到看到強的目標熒光信號。

如果設備支持透射光,可用于輔助尋找位置和聚焦,尤其是樣品自發熒光很弱時。

??5.參數優化:??

??調整增益:?? 逐步提高增益,直到背景噪音開始顯現,然后略微回調至背景干凈的狀態。避免過飽和(出現白色塊)。

??調整激光功率:?? 在增益設置合理后,如果信號仍然偏弱,優先微量增加激光功率(而非增益)。目標是使用低激光功率獲得可用信號。

??優化針孔:?? 確認針孔大小。增大針孔能增加亮度但降低光學切片厚度(分辨率)。只在信噪比極差時才考慮增大針孔。

??平衡:?? 反復調整增益、激光功率、針孔大小,在??獲得足夠信噪比圖像??的前提下,??將熒光漂白和光毒性降到低??。這是關鍵步驟!

??6.掃描設置:??

??掃描速度/分辨率:?? 選擇掃描速度(慢速提供更高信噪比但增加漂白,快速反之)和圖像分辨率(像素數,如1024x1024)。

??掃描方向/平均次數:?? 可選擇單次掃描(快速但可能噪聲大)或多次掃描平均。

??放大倍率:?? 決定圖像視野大小。高倍Zoom縮小視野,但等同于“光學放大”。

??7.圖像采集:??

優化好參數后,點擊軟件上的“開始掃描”或“獲取”按鈕。

掃描完成后,圖像顯示在軟件窗口中。

檢查圖像質量:亮度、對比度、信噪比、漂白程度。不滿意則調整參數重新掃描。

??8.獲取Z-Stack(3D成像):??

在軟件中設置Z軸起點和終點。

設置Z軸步進距離(如0.5微米),步進過大則可能丟失信息,過小則漂白嚴重且數據量大。

軟件會控制物鏡逐層掃描,獲取一系列光學切面圖像。

軟件通常可進行三維重建或生成最大強度投影圖。

??9.時間序列成像:??

設置固定的掃描位置(XY)和聚焦(Z)。

設定掃描參數(速度、分辨率、平均等),并設定時間間隔(如每30秒一次)和總時間(如1小時)。

軟件會在指定時間點自動進行掃描。

??10.圖像保存與處理:??

將掃描得到的圖像以未壓縮的原始格式保存。這是安全的方式。

切勿僅保存軟件的截圖。

保存時記錄關鍵參數:激光功率、針孔大小、增益值、物鏡型號、分辨率、像素大小、熒光通道配置等。

后期可使用軟件或第三方工具進行圖像處理(如偽彩、疊加、三維重建、測量等)。

??11.結束使用:??

關閉軟件系統。

??關閉激光器電源(非常重要!以延長激光器壽命和節省維護成本)。??

小心取下樣品。若使用油鏡,用干凈擦鏡紙蘸少量純酒精或專用鏡頭清潔劑擦拭物鏡鏡頭。??動作要輕柔。??

蓋上顯微鏡防塵罩。

按規定關閉共聚焦顯微鏡主電源(不同實驗室規程可能不同)。